दास्तान-गो : किस्से-कहानियां कहने-सुनने का कोई वक्त होता है क्या? शायद होता हो. या न भी होता हो. पर एक बात जरूर होती है. किस्से, कहानियां रुचते सबको हैं. वे वक़्ती तौर पर मौज़ूं हों तो बेहतर. न हों, बीते दौर के हों, तो भी बुराई नहीं. क्योंकि ये हमेशा हमें कुछ बताकर ही नहीं, सिखाकर भी जाते हैं. अपने दौर की यादें दिलाते हैं. गंभीर से मसलों की घुट्टी भी मीठी कर के, हौले से पिलाते हैं. इसीलिए ‘दास्तान-गो’ ने शुरू किया है, दिलचस्प किस्सों को आप-अपनों तक पहुंचाने का सिलसिला. कोशिश रहेगी यह सिलसिला जारी रहे. सोमवार से शुक्रवार, रोज़…

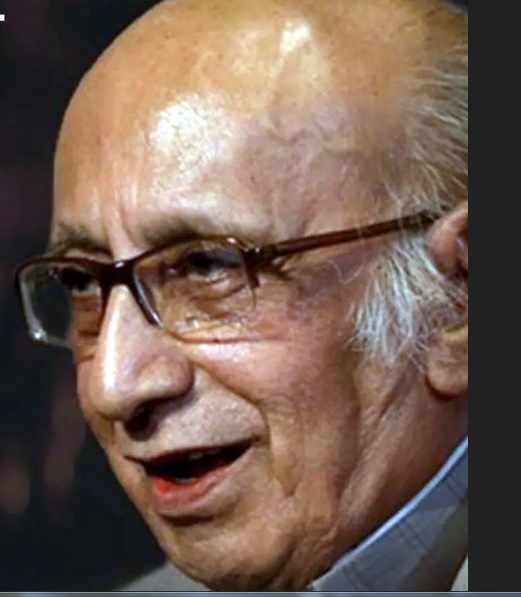

जनाब, गाहे-ब-गाहे कभी कुछ पढ़कर यूं लगे कि मशहूर शा’इर मीर तक़ी मीर कहीं कृष्ण-कृष्ण तो नहीं पुकार रहे हैं. या किसी मर्तबा कुछ पढ़कर महसूस हो कि मीराबाई अपने कृष्ण को अल्लाह में तो नहीं ढूंढ रही हैं. तब ऐसे मौकों पर अचरज में न जाइए. क्योंकि किसी ‘लिखाई’ में ऐसी झलक मिलना सिर्फ़ मुमकिन नहीं, एक हद में तय ही है. और वह ‘लिखाई’ होगी दिल-अज़ीज़ शा’इर निदा फ़ाज़ली की. निदा फ़ाज़ली, जो कहा करते हैं- ‘घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए’. निदा फ़ाज़ली, जिनका कहना है, ‘पत्थरों में भी ज़बां होती है दिल होते हैं, अपने घर के दर-ओ-दीवार सजाकर देखो’. निदा फ़ाज़ली, जिन्होंने याद दिलाया है, ‘हर आदमी में होते हैं दस-बीस आदमी, जिस को भी देखना हो कई बार देखना’ .निदा फ़ाज़ली, जिनकी ताकीद (जोर देकर कहना) है, ‘दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला’. यानी ज़िंदगी में सब मुमकिन है. जो सोच के सांचे में आकर बैठता न हो, वह भी.

यक़ीनन जनाब. निदा फ़ाज़ली साहब की लिखाई में कुछ गहरे उतरकर देखिए. वहां कबीर मिलेंगे और सूरदास भी. रहीम होंगे तो मीरा और तुलसी भी. मीर, ग़ालिब दिखेंगे तो अंग्रेजी ज़बान के टीएस इलियट भी. उनके विरसे (साझी विरासत, कुनबा) में सब शामिल हैं. सो, उन्हें वृंदावन के कृष्ण के साथ अल्लाह भी दिखते हैं. और वे लिखते हैं… ‘बृन्दाबन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह हू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाह हू. थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल, एक ही जैसी हर गौरैया अल्लाह हू. जैसा जिस का बरतन वैसा उस का तन, घटती बढ़ती गंगा मैया अल्लाह हू. एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा, अपनी अपनी सब की नैया अल्लाह हू. मौलवियों का सजदा पंडित की पूजा, मज़दूरों की हैया हैया अल्लाह हू’. यही निदा साहब एक मर्तबा पाकिस्तान जाकर वहां कट्टरपंथियों को इंसानियत का ‘अक़्स दिखा आते हैं. इस वाक़ि’अे का ज़िक्र निदा साहब ने ख़ुद भी किया है.

मसला यूं कि बना कि एक बार निदा साहब पाकिस्तान के शहर कराची में एक मुशा’इरे का हिस्सा बने हुए थे. उन्होंने शे’र पढ़ा, ‘घर से मस्ज़िद है बहुत दूर…’ तो इस पर वहां मौज़ूद कुछ लोग ख़फ़ा हो गए. सवाल करने लगे, ‘क्या बच्चा अल्लाह से बढ़कर है?, आप अल्लाह की बराबरी पर बच्चे को कैसे रख सकते हैं?’. तब निदा साहब ने सिर्फ़ इतना कहकर नाराज़ लोगों का मुंह बंद कर दिया कि ‘मैं केवल इतना जानता हूं कि मस्जिद इंसान के हाथ बनाते हैं, जबकि बच्चे को अल्लाह अपने हाथों से बनाता है.’ इस तरह का कट्टरपंथ निदा साहब को हिन्दुस्तान में भी जब-जब दिखा, उसे भी वे आइना दिखाने से नहीं चूके. उन्होंने लिखा, ‘इंसान में हैवान यहां भी है वहां भी, अल्लाह निग़हबान यहां भी है वहां भी. ख़ूं-ख़्वार दरिंदों के फ़क़त नाम अलग हैं, हर शहर बयाबान यहां भी है वहां भी. हिन्दू भी सुकूं से है मुसलमां भी सुकूं से, इंसान परेशान यहां भी है वहां भी’.

निदा साहब की लिखाई में कुछ और सीढ़ियां नीचे उतरें ताे सीधे-सादे लफ़्ज़ों में दोहे मिलेंगे. मसलन- ‘मैं रोया परदेस में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार’. इन्हीं दोहों के ज़रिए वे कहीं-कहीं सीधी-सादी लिखाई की ख़ासियत बताएंगे, ‘सीधा-सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान’. फिर कहीं उतनी ही सादगी से जीवन का मुश्किल सा फ़लसफ़ा बड़ी आसानी से बताते चलेंगे, ‘वो सूफी का क़ौल हो या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान’. कहीं, कभी सिखाते जाएंगे, ‘सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो’. और यह सब करते हुए अपनी ग़ज़ल के बीच ‘इंसानों’ को आ’ईना दिखाते रहने की रिवायत भी न छोड़ेंगे वह, ‘चांद में कैसे हुई क़ैद किसी घर की ख़ुशी, ये कहानी किसी मस्ज़िद की अज़ां से सुनिए. हर तरफ़ आपका क़िस्सा है…’

निदा साहब वह डाकिये हुए, जिनके थैले में सिर्फ़ ग़ज़लें, नज़्में, शे’र-ओ-शा’इरी और दोहे ही नहीं हैं. बल्कि भक्ति-पद, कविताएं और किस्से-कहानियां भी हैं. मगर जनाब, वो कहते हैं न कि ‘मशहूरियत, मक़बूलियत की अपनी माया’ हुआ करती है. और निदा साहब को यह मशहूरियत मिली ‘मायानगरी’ (बंबई) की माया यानी कि फिल्मों के लिए गीत लिखकर. वह भी, एक बड़े हादसे के बाद. साल 1964-65 के आसपास का वाक़ि’आ है. उस वक़्त हिन्दुस्तान में कहीं-कहीं हुए क़ौमी-फ़सादात के बाद मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में रह रहे निदा साहब के घरवालों ने तय किया कि अब उन्हें इस मुल्क में नहीं रहना. लिहाज़ा, पाकिस्तान जाकर बस जाने का फ़ैसला किया उन्होंने. उन्हें ‘वहां हिन्दुस्तान के मुक़ाबिल ज़्यादा अमन-चैन’ महसूस हुआ. लेकिन निदा साहब तो जानते ही थे ‘इंसान में हैवान यहां भी है वहां भी…’ सो, उन्होंने घरवालों से बग़ावत कर दी. साफ़ कह दिया कि वे हिन्दुस्तान नहीं छोड़ेंगे.

ऐसे में इस बग़ावत के बाद निदा साहब का परिवार छूट गया. मां-बाप, रिश्ते-नाते, घर-आंगन, अपनी मिट्टी. उस पर घर के बाहर खड़ा नीम का पेड़, सब छूट गया. इस हादसे का निदा साहब पर ऐसा असर हुआ कि गुस्से में आकर उन्होंने भी सब छोड़ दिया. घरवालों का दिया नाम छोड़ दिया. मुक्तदा हुसैन से अब ‘निदा’ हो गए. पुरखों में कभी कोई फ़ाज़ली हुए थे. शायद कश्मीर से त’अल्लुक रखते थे. सो, उनसे अपनी नई पहचान ले ली और ‘फ़ाज़ली’ हो गए. जिस शहर परिवार के साथ बचपन, जवानी बिताई, वह भी छोड़ दिया और बंबई पहुंच गए. वहां नए नाम, नई पहचान (निदा फ़ाज़ली) के साथ पेट पालने और ग़म काटने के लिए क़लम घिसनी शुरू कर दी. मैगज़ीनों और अख़बारों वग़ैरा में खूब लिखा. साल 1969 तक उनकी शा’इरी की पहली किताब भी आ गई. लेकिन मशहूरियत, जो पूरे मुल्क और उसके दायरों से बाहर भी नाम रोशन कर जाए, वह अभी आनी बाकी थी.

सो, इस लिहाज़ से वाक़ि’आ घटा 1975-76 के आस-पास. उस वक़्त फिल्मों के एक मशहूर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब, जो ख़ुद भी अच्छा लिखते थे, एक फिल्म बना रहे थे, ‘रज़िया सुल्तान’. उसके लिए गाने लिखने का ज़िम्मा उन्होंने मशहूर नग़्मा-निगार जां-निसार अख्तर को सौंपा था. उनका अचानक इंतिक़ाल (साल 1976 में) हो गया. जां-निसार अख्तर साहब का त’अल्लुक़ भी ग्वालियर से था और वह निदा साहब की लिखाई से वाक़िफ़ थे. इस बारे उन्होंने कमाल अमरोही साहब को भी बताया हुआ था. सो, कमाल अमरोही साहब ने अख्तर साहब का अधूरा काम पूरा करने के लिए निदा साहब से इल्तिजा की. उसे उन्होंने मान लिया और फिल्म के लिए बच रहे दो नग़्मे लिख दिए. पहला- ‘तेरा हिज़्र मेरा नसीब है, तेरा ग़म मेरी हयात है’ और दूसरा- ‘आई जंजीर की झंकार, ख़ुदा ख़ैर करे’. और साल 1983 में जब ‘रज़िया सुल्तान’ रिलीज़ हुई तो ये दोनों ही नग़्मे चल निकले.

इसके बाद तो निदा साहब के नग़्मे तमाम सुनने वालों की ज़ुबान पर चढ़ते गए. कुछ इस तरह की उन्हें याद दिलाने की यूं ज़रूरत ही नहीं. फिर भी दस्तूर है तो कुछ दिला देते हैं… ‘कभी किसी को मुक़म्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता’, और ‘तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफ़िल है’ एक यह भी ‘होश वालों को ख़बर क्या, बेख़ुदी क्या चीज है’. ऐसे तमाम हैं, जिन्हें आज भी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, महसूसते हैं. और मौका निदा साहब से जुड़ा हो काेई, तब तो वे बार-बार याद हो रहते हैं. जैसे कि आज. निदा साहब ने आज ही के रोज 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में पैदाइश पाई थी. बाद में, उनका परिवार वहां से ग्वालियर आकर बसा. बहर-हाल जनाब, निदा साहब के बारे में लिखने, कहने के लिए बच तो अब भी बहुत कुछ जाता है. पर कुछ हदें हुआ करती हैं, जिन्हें क़ायम रखना होता है. तो उनका लिहाज़ समझिए.